Kapriolen deutscher Geschichte

Ein gewichtiger Roman von Christoph Hein

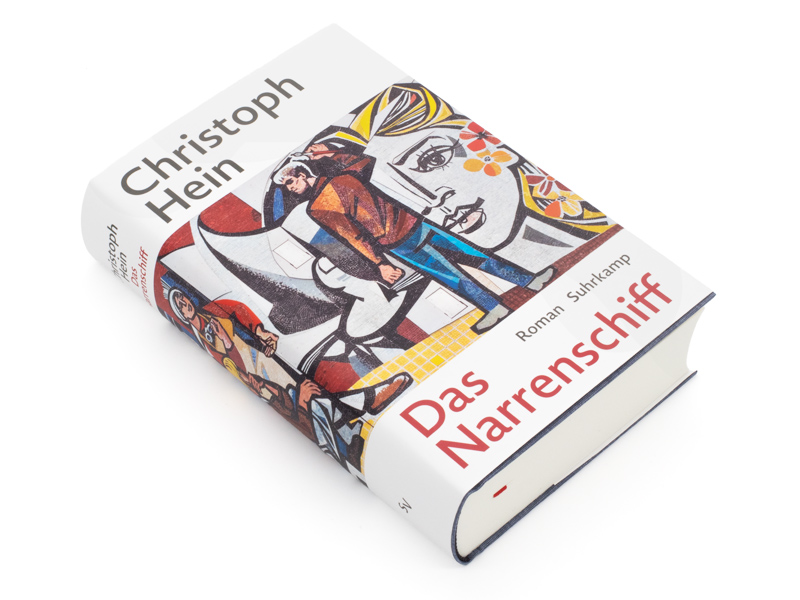

Die Umschlaggestaltung des jüngsten Romans von Christoph Hein ist eine Blickfangprovokation. Gezeigt wird ausschnittsweise das von Walter Womacka 1964 gestaltete Mosaikfries »Unser Leben« am »Haus des Lehrers« in Berlin. Was ein Beitrag zur Fortsetzung des »Bilderstreits« um die in der DDR entstandene Kunst sein könnte, führt vielmehr unmittelbar hinein in den Roman und in »unser Leben«, zumindest in das der Hauptfiguren, von denen acht mit biografischen Eckdaten auf einem dem Buch beiliegenden Lesezeichen genannt werden. Während etliche Hein-Romane, zum Beispiel »Glückskind mit Vater«, »Landnahme«, »Trutz« und »Verwirrnis«, von vergleichsweise einfachen Leuten mit besonderen Lebensläufen erzählen, liegt der Schwerpunkt dieses Mal auf Personen, die es in ihren Staats- und Parteikarrieren besonders weit nach oben geschafft haben.

In deren Mittelpunkt steht fraglos die 1921 geborene Yvonne. In den letzten Kriegsjahren lebte sie mit Jonathan Schwarz zusammen, der, obwohl »keinen Nachweis einer arischen Abstammung« besitzend, von Deportationen verschont bleibt, weil er in einem kriegswichtigen Ingenieurbüro arbeitet. Als 1944 ihre gemeinsame Tochter Kathinka geboren und die Lage immer bedrohlicher wird, entschließt sich Jonathan zur Flucht in die Schweiz. Fortan gilt er als vermisst und wird nach Kriegsende von seiner Mutter für tot erklärt. Inzwischen lernt Yvonne den aus der Gefangenschaft heimgekehrten, einbeinigen Johannes Goretzka kennen, der sich als Dr. Ing. und SED-Mitglied eine Stelle im Ministerium für Schwermaschinenbau erhofft. Yvonne geht mit dem achtzehn Jahre älteren Mann, von dem sie nichts über seine Herkunft und Vergangenheit weiß, eine »Versorgungsehe« ein, 1949 wird ihr gemeinsamer Sohn Heinrich geboren. Auf Betreiben von Goretzka, indem er bei höheren Stellen behauptet, Yvonne sei Kandidatin der Partei, wird sie Kulturhausleiterin. Während Goretzka anstelle des Aufstiegs im Ministerium für ein Jahr zur Schulung nach Moskau delegiert wird, taucht plötzlich die in Bochum lebende Schwiegermutter auf, bittet darum, ihren Enkelsohn kennenlernen zu können.

Nach und nach erfährt Yvonne, dass ihr Mann aus einer Pfarrersfamilie stammt, sich von den Eltern lossagte, dem Dortmunder »Stahlhelm« angehörte, SA-Ausbilder und schließlich Fahnenjunker-Feldwebel der Wehrmacht war. Neben der Yvonne-Erzählung fokussiert sich die Handlung um den Freundeskreis von Karsten Emser, Professor der Ökonomie und Mitglied des Zentralkomitees, zu dem neben dessen Frau Rita, Stellvertreterin des Bürgermeisters, und den Goretzkas der vor dem Krieg hoch angesehene Anglist und Germanist Benaja Kuckuck gehört, der sich vergeblich um eine Professur bemüht und letztendlich auf den Posten des Referatsleiters Kinder- und Jugendfilm abgeschoben wird. Emser sagt einmal und liefert damit den Romantitel: »Eine richtige Seite, eine Seite, auf der man, ohne schamrot zu werden, stehen konnte, gab es in meiner Lebenszeit nicht … Und wo ich heute stehe … Weiß ich nicht mehr … Vielleicht auf dem Deck eines Narrenschiffs«. Sympathieträger sind die handelnden Personen nicht. Einzig deren Kinder in ihrer Auflehnung gegen die Bevormundung durch Eltern und Staat gelingt dies ansatzweise.

Längst hat Christoph Hein in seiner nicht jedem gefallenden Gattung des »Romanberichts« oder »Geschichtsromans« eine unüberlesbare Meisterschaft erlangt. Mühelos zieht er den Leser in die Handlung hinein, lässt ihn glauben, alles, was er berichtet, sei wahr, so weit er auch den Bogen von der Gründung der DDR über Chruschtschows Geheimrede, Mauerbau, Kahlschlag-Plenum, Verbot des »Prenzlberg«-Theaters, Abschaffung des so genannten »Schwulenparagraphs«, Prager Frühling, Entmachtung Ulbrichts, Gorbatschows Perestroika, bis hin zu Montagsdemos in Leipzig und Mauerfall spannt. Um Wirklichkeitsnähe zu unterstreichen, tauchen neben der fiktionalen Personage immer wieder wirkliche Personen auf, darunter Arthur Pieck, Sohn von Wilhelm, oder Rudolf Herrnstadt und Wilhelm Zaisser, selbstverständlich auch Walter Ulbricht und Erich Honecker sowie ein gewisser Markus Fuchs, der Markus Wolf sein dürfte. Außerdem gibt es eine den gesamten Roman umklammernde Episode über den DDR-Präsidenten Wilhelm Pieck, der Gast in jene Schule kommt, in der Yvonnes Tochter Kathinka gerade ihre ersten Klasse als Bestschülerin absolviert hat. Bei der Feierstunde sitzt sie in der ersten Reihe der Aula neben dem Präsidenten, ein Foto entsteht, das nachfolgend als Postkarte vom Verlag »Bild und Heimat« vertrieben wird.

Zu Beginn des 31. Kapitels tritt der Erzähler plötzlich aus seiner Rolle heraus und deutet die Prinzipien seines Schreibens an. Er bekennt, sich für die folgenden Seiten besagten Kapitels »nur eingeschränkt für die Wahrhaftigkeit verbürgen« zu können, nennt es gar einen »Bericht über Ereignisse, von denen ich nur oberflächlich … Kenntnisse aus zweiter Hand besitze«, ansonsten aber beteuert, weiterhin zu beschreiben, »wofür ich mich verbürgen kann, für die Kapriolen, welche die deutsche und die Weltgeschichte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs schlugen«. Ein Bekenntnis, das ganz unmittelbar dem Romanmotto von Goethe gerecht wird: »Hartnäckig wird es Welt und Nachwelt leugnen: Du schreib es treulich in dein Protokoll.« Auch mit einundachtzig Jahren ist und bleibt Christoph Hein der Chronist unter den Romanautoren. Sein Werk dabei ausschließlich auf 40 Jahre DDR zu verengen, greift zu kurz.

M. Wüst.

Christoph Hein: Das Narrenschiff Suhrkamp Verlag, Berlin 2025, 28 Euro